2024.4.1現在

|

領域 |

職位 |

教員氏名 |

授業科目 |

|

|

基盤 |

教授 |

三輪 直之 |

社会福祉論、社会保障論、保健医療福祉行政論 |

|

|

基礎

|

|

教授 |

福岡 泰子 |

基礎看護援助論Ⅰ・Ⅱ,基礎看護援助論Ⅲ・Ⅳ,看護過程論,臨床看護総論,看護学概論、看護情報学,医療安全管理学,基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ,基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ,総合看護実習 |

|

准教授 |

礒村 由美 |

基礎看護援助論Ⅰ・Ⅱ,基礎看護援助論Ⅲ・Ⅳ,看護過程論,臨床看護総論,基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ,看護研究,総合看護実習 |

||

|

准教授 |

金子 真弓 |

基礎看護援助論Ⅰ・Ⅱ,基礎看護援助論Ⅲ・Ⅳ,看護過程論,臨床看護総論,基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ,看護研究,総合看護演習 |

||

|

成人 ・ 老年 ・ 母子

|

|

准教授 | 加藤 かすみ |

成人看護援助論Ⅰ, 成人看護援助論Ⅱ,ヘルスアセスメント,看護管理学 |

| 講師 | 梁元 陽子 |

成人看護援助論Ⅰ, 成人看護援助論Ⅱ,ヘルスアセスメント,国際看護論,成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |

||

| 講師 | 吉富 和子 |

成人看護援助論Ⅰ, 成人看護援助論Ⅱ,ヘルスアセスメント,成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ,総合看護実習 |

||

|

講師 |

和氣 さち |

老年看護総論,老年看護援助論,老年看護学実習,地域体験実習,ターミナルケア論,身体コミュニケーション論,看護管理学,チーム医療論,看護研究,総合看護実習 |

||

|

講師 |

江口 恵里 |

老年看護総論,老年看護援助論,老年看護学実習,地域体験実習,緩和ケア論,基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ,看護研究,総合看護演習,総合看護実習 |

||

|

教授 |

安成 智子 |

家族論・家族関係論,母性看護総論,母性看護援助論、母性看護学実習,看護研究方法,看護研究 |

||

|

准教授 |

金川 真理 |

母性看護総論,母性看護援助論、母性看護学実習,小児看護援助論、公衆衛生学、国際看護論、看護研究、総合看護演習 |

||

|

教授 |

岡光 基子 |

小児看護総論、小児看護援助論、小児看護学実習、医療安全管理学、公衆衛生看護学概論、ターミナルケア論、 |

||

|

精神 ・ 在宅 ・ 公衆衛生

|

教授 |

佐藤 美幸 |

看護学概論,看護理論,精神看護総論、精神看護援助論,精神看護学実習,基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ,チーム医療論,看護教育学,身体コミュニケーション論,看護研究方法,看護研究 |

|

|

講師 |

柿並 洋子 |

コミュニケーション論(カウンセリングを含む),疫学,精神看護総論、精神看護援助論,精神看護学実習,総合看護実習,看護研究,公衆衛生看護活動論 |

||

|

准教授 |

清水 佑子 |

在宅看護総論、在宅看護援助論,在宅看護論実習,リハビリテーション看護論,基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、看護研究、チーム医療論、総合看護演習 |

||

|

講師 |

立川 美香 |

公衆衛生学,疫学,公衆衛生看護学概論,公衆衛生看護支援論,公衆衛生看護活動論,公衆衛生看護管理論,公衆衛生基礎実習,公衆衛生看護学実習Ⅰ,公衆衛生看護学実習Ⅱ,地域体験実習,基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ,医療安全 |

||

|

講師 |

山本 博美 |

公衆衛生看護学概論,公衆衛生学,基礎ゼミナール,公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ,公衆衛生看護支援論,公衆衛生看護活動論、公衆衛生看護管理論 |

||

|

教職課程

|

教授 |

新開 奏恵 |

学校保健,養護概論,健康相談活動,養護実習指導,養護実習,学校体験活動,教職実践演習(養護教諭), 公衆衛生学, 公衆衛生看護学概論,公衆衛生看護活動論 |

|

|

教授 |

白石 義孝 |

教育社会学,教育原理,教育方法・技術論,学校体験活動,ボランティアと社会,情報処理演習(看護),異文化コミュニケーション論,心理学基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ,卒業研究 |

||

|

准教授 |

三島 瑞穂 |

看護学科:子どもの発達と学習(教職),生涯発達心理学 心理学科:情報処理演習(文書作成),情報処理演習(プレゼンテーション),学習・言語心理学 大学院:生涯発達心理学特論,心理学研究法特論 |

||

|

実習 |

助手 |

藤村 雅子 井上 奈津美 茨木 希 中原 美歩 |

各領域実習 |

|

基礎看護学では、年齢や健康状態の異なる人々に看護を実践するうえで基盤となる知識や技術を学びます。看護の基本となる主要概念は「人間」・「健康」・「環境」・「看護」といわれます。看護の定義や歴史、看護理論、看護技術などをとおしてこれらを学んでいきます。また、病気や障がいによって患者様に生じる問題を解決に導く方法についても学びます。看護を専門的に学ぶ第一歩ともいえるでしょう。

看護技術は、人体の構造と機能、栄養学や薬理学など、様々な科目で学ぶ知識を活用します。皆さんの日々の生活動作を振り返り、その意味を改めて思考し、生活者への援助とは何かを探究していきます。DVDや動画視聴や、看護師役や患者役の体験、学生間での評価、実習室での自己練習など,様々な方法で技術を修得していきます。

看護の魅力に気づきながら、基礎看護学を一緒に学んでいきましょう。

基礎看護学領域:

福岡泰子・礒村由美・金子真弓

成人看護学では、成人期(青年期~向老期)にある人の身体的、心理的・社会的特性を明らかにし、健康障害の各段階(急性期・回復期・慢性期・終末期)にある患者とその家族に対して、各特性に応じた健康問題を解決するための援助方法について学びます。

臨地実習では、患者の身体的な健康レベルだけでなく、これまでその人が生活していた家庭や社会における役割、生活習慣、価値観や心理的側面を理解し、その人にとっての健康やQOLの向上を目指した看護を展開していきます。

そして、学生が成人期における対象者の多様性や個別性を理解し、自ら考えて行動できるようになることを目標にしています。

成人看護学領域:

加藤かすみ・梁元陽子・吉冨和子

精神看護学とは、「こころの看護学」です。

精神看護学ではこころの健康に問題を抱えた人すべてを対象とします。

「こころを病んでいる人」、「心を病んでいる人の家族」、「心の健康に不安を抱える人」など、小児から高齢者まであらゆる発達段階の人を対象とします。

また、精神科のみならず、各診療科で治療を受けている人や看護師のメンタルヘルスも精神科看護の対象です。

☆ 精神看護学の講義・実習

〈 精神看護総論〉2年次後期

精神看護が展開される家庭・学校・地域・医療現場などにおける精神の問題と看護の役割、精神保健福祉の歴史と現状、精神症状、精神疾患など精神看護を行う上で不可欠な知識を身につけます。リエゾン精神看護について現場でご活躍の専門看護師(CNS)の先生の講義があります。

〈 精神看護援助論〉3年次前期

精神症状への看護、精神疾患を持つ人への看護を中心とした看護の実際を学びます。また精神科における保健福祉医療チームの一員としての看護師の役割についても学びます。

〈 精神看護学実習 〉4年次前期

精神科病院において実習を行います。講義の中での学びを実践へと展開していきます。実習を通じて、精神科医療や精神障害者への理解を深めます。

精神看護学領域:

佐藤美幸 ・ 柿並洋子

母性看護の対象となるのは、妊娠・分娩・産褥期の女性や赤ちゃん・ご家族だけでなく、様々なライフステージにある女性とその周囲の人々です。母性看護学では、授業や実習を通してそういった様々な発達段階の女性に対して、科学的な根拠に基づいて援助する方法を学びます。また、リプロダクティブヘルス/ライツの視点から女性の生涯を通じた健康を考え、性と健康についての理解を深めます。

小児看護では成長発達の途上にある子どもとその家族を対象としています。日本の子どもを取り巻く環境は、少子超高齢社会を迎えて急速に変化しています。この変化の中で、現在の子どもと家族が抱える問題を知り、小児看護の役割を考えます。さらに、子どもの健やかな成長発達を支援するために一人一人の子どもの権利を擁護し、子どもに安全で安楽なケアを提供しながら、かつ家族を支援するために必要な科学的根拠に基づいた看護実践能力を講義や演習、病院実習、幼稚園実習を通して学びます。

母子看護学領域:

安成智子 岡光基子 金川真理

超高齢社会をむかえ、高齢者ケアのニーズは高まるばかりです。

老年看護学では、対象である高齢者を、疾患や障害をもちながらもその人らしく生活を営むことができる「生活者」として捉え、これまで生きてこられた人生や時代背景をふまえながら理解していきます。さらに、他領域の知識体系を基盤に高齢者を支援するために必要な知識とスキルを養い、主体的に考え、臨床実践能力を育成することをねらいとしています。

老年看護学領域:

和氣さち・江口恵里

1.在宅看護論とは

在宅看護とは、在宅で療養するあらゆる年齢の人々とその家族に対して、住み慣れた日常的な生活の場において、彼らが望む生活の質(QOL)の維持・向上を目指して、実践する看護です。

在宅看護の目的や役割、関係職種(保健・医療・福祉)との連携やケアシステムなどを体系的に理解し、看護の提供方法等について、授業や実習等を通して学びます。

療養者とその家族のもてる力を活かしながら、その人らしい生活を支援することができる看護職の教育に取り組んでいます。

2.在宅看護論の講義・実習

<在宅看護総論>2年生後期

在宅で療養している患者とその家族の特徴や、社会情勢に即した在宅看護のあり方について学習します。

<在宅看護援助論>3年次前期

在宅で療養している患者とその家族に対する、看護実践に必要な知識、技術について学習します。

<在宅看護論実習>4年次前期

在宅で療養している患者とその家族に対して、自立支援や生活の質(QOL)を高めるための看護について、訪問看護ステーションの実習を通じて学習します。また、病院から在宅へ移行するするためのケアや職種間の連携等について地域連携室等の実習で学びます。

在宅看護:

清水佑子

公衆衛生看護学とは

私たちを取り巻くあらゆる環境は健康に大きく影響を及ぼしています。その中で保健師がどのような活動をすれば、個人や家族や集団までの全てを包括した地域や組織全体が健康で、質の高い生活を送ることができるのかを追求する学問です。

また個人の健康を一時点の状況を捉えるのではなく、一人の人間の成長・発達の結果として捉え、継続的な視点から人の一生の健康を考えて支援を考えていきます。

保健師の仕事

保健師は、市の保健センター・都道府県の保健所や企業・学校・病院・施設など、色々なところで働いています。それぞれの職場で関係する対象者とその方達を取り巻く多くの人たちと信頼関係を築き、連携しながら地域保健活動に取り組んでいます。

地域看護学:

立川美香 ・ 山﨑千鶴代 ・ 山本 博美

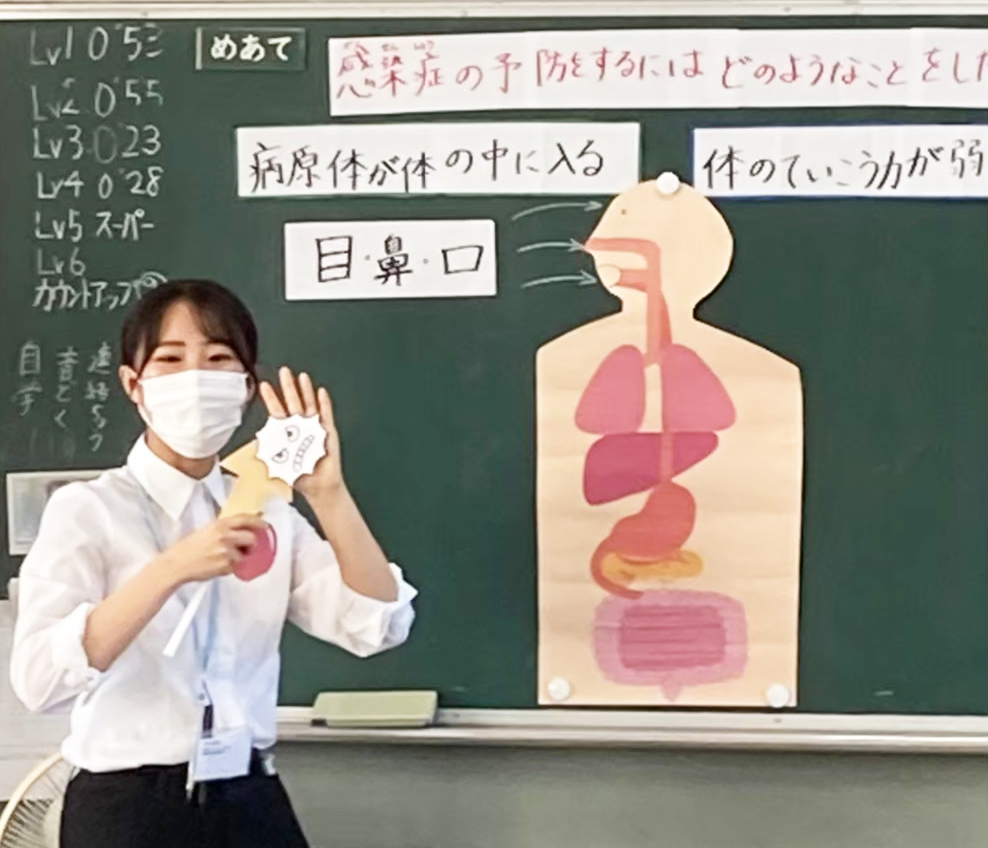

養護教諭の課程とは

看護学科が目指している「生命の尊厳や基本的人権を擁護できる高い倫理観、幅広い教養に基づく柔軟な思考力」並びに「看護の現象・事象に対応できる高度な専門的知識・技術、看護専門職としての高度な実践力」をベースに、教育者としての学びを深め、学校現場で児童生徒の健康、発達を支え育む、教育の仕事を探求します。

また、子ども一人ひとりの健康を守り育てるための学校保健活動の中核を担うためのコーディネート力やマネジメント力を生かした教育実践のできる養護教諭を育てることを目指します。

養護教諭のしごととは

養護教諭のしごとには、子どもの健康を守ること(健康保護)と発達を促すこと(発達支援・保障)の両方の内容が含まれています。

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の保健室の先生として、子どもたちや子どもを取り巻く多くの人たちと信頼関係を築き、連携しながら、学校保健活動、健康教育に取り組みます。

学校体験活動・養護実習

1年次に「学校体験活動」、3年次に養護実習を行います。実際に子どもたちとふれあう、充実した学びの体験です。

養護教育:

新開奏恵・白石義孝・三島瑞穂